参加した「ふるさと北上民話研究会」の千田直さんからの報告です。

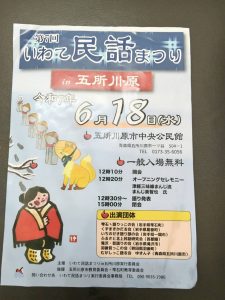

2016年から開催の 「いわて民話まつり」は第7回目を迎え、これまでの岩手県内の開催から、初めて青森県五所川原に開催場所を移して6月18日(水)行われた。

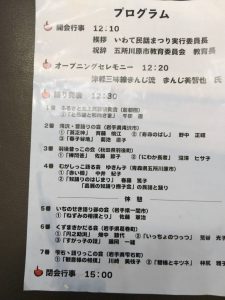

津軽平野のど真ん中、五所川原中央公民館に7団体、14人の語り手(当日は2名欠席で12名)で行われた。参加団体はふるさと北上民話研究会(首都圏)、滝沢・昔語りの会(岩手県滝沢市)、いちのせき語り部の会(岩手県一関市)、くずまきかだる会(岩手県葛巻町)、雫石﹅語りっこの会(岩手県雫石町)、むがしっこ語る会 ゆきんこ子(青森県五所川原市)、そして今回初参加の羽後昔っこの会(秋田県羽後町)の7団体となり今回から参加は岩手、青森、秋田の東北3県となった。

会場の五所川原中央公民館の講堂には平日にも関わらず200人強(多さに主催者が驚いていた)の観衆(聞き手)が来てくれた。また、オープニングセレモニーでは五所川原発祥の津軽三味線のド迫力の演奏が行われた。

語りの発表の前には壇上でマイク合わせ(これまでで初めて)や入退の確認の打合せなどが入念に行われ、主催者の方も大会成功に向けて力が入っていたと思いました

きたかみ民話研究会から一人参加の自分が第7回大会のトップバッター。五所川原の聞き手が「岩手のがどんな民話を聞かせてくれるんだ」という異様な目つきで見られている緊張感の中で自分に「間をとれ、間をとってゆっくり話せ」と言い聞かせながら何とか楽しく語り手の務めを果たさせてもったという安ど感がありまし。最後の「どんとはれ!」のあと、どっと疲れが出ました。銀河プラザでの発表とは全く違う大きなプレッシャーがありました。

他の語り手もそれぞれの活動の場で積んできた民話を堂々と発表していた。ただ自分もですが、民話をよく聞いて貰うためか?、標準語が多く含まれた語りになっているような気がしました。我が団体の高橋道直さんのような「ネーティブな北上語」(東京人が聞いてさっぱり分からないが基準)の民話を話す人が少なかったように思いました。津軽地方と言えば自分のイメージでは東北でも相当に個性の強い方言の里と思っていましたが、意外でした。秋田県の羽後町も同様でした。

ただ民話の締めくくりの語だけは違いがはっきり認識できました。いわて(旧南部)はご存知「どんとはれ」、一関(旧伊達)「えんつこもんつこ さーかえた」、羽後「とっぴんぱらのぷー」、津軽「とっつぱれ」でした。

今の五所川原は7月の「津軽三味線全国大会」、8月は「立佞武多(たちねぷた)まつり」(弘前、五所川原は「ねぷた」、青森は「ねぶた」と発音)を控え、非常にエネルギッシュな街だなと感じてきました。

「お陰様で今年も開催で来た事に、感謝申し上げます」はいわて民話まつりの実行委員会の素直な言葉ですが、団体の高齢化、後継者不足の中、なんか深い言葉のように思いました。

皮だけでなく果肉まで赤い「赤~いリンゴ」(世界でここだけ)の生産地、太宰治、吉幾三、大相撲尊富士などの里として知られる五所川原は素晴らしい所でした。